こんにちは!セミクタです。

「メモリー」という言葉を耳にしたことはありませんか?

直訳すると「記憶」なので、何かを覚える装置のようなイメージを持たれる方も多いかもしれません。

ですが、パソコンには「ストレージ(HDD/SSD/M.2)」という別の記憶装置も存在します。

メモリってMMORPGにどのように影響するのか気になりませんでしょうか?

実はメモリの影響は一定容量以上はあまり影響がありません。

本記事ではメモリとストレージの違い、メモリのゲームへの影響、そしてゲーミングPCに必要なメモリ容量とその選び方について、わかりやすく解説していきます。

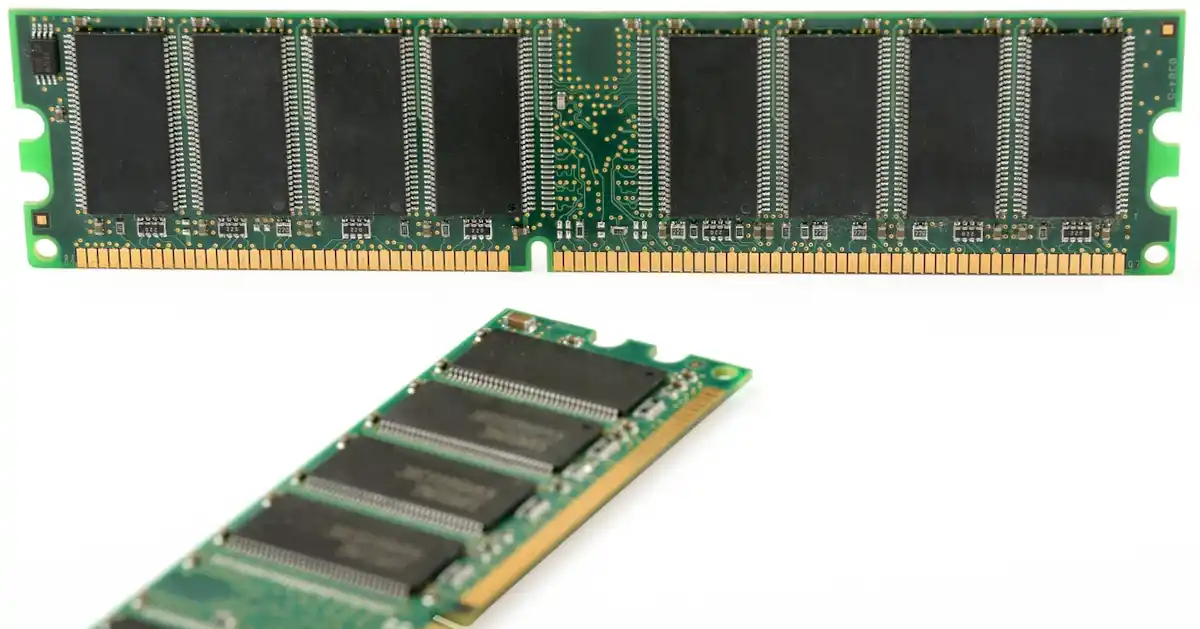

メモリ(RAM)とは? その役割とストレージとの違い

メモリは“作業机”、ストレージは“引き出し”

PCにおけるメモリ(RAM)は、作業中のデータを一時的に保存する「作業机」のような存在です。

処理速度が非常に速く、CPUの負荷軽減にも貢献します。

一方、ストレージ(HDD・SSD・M.2など)は、データを長期的に保存する「引き出し」のような存在。電源を切ってもデータは消えません。

| 項目 | メモリ(RAM) | ストレージ(SSD/HDD/M.2) |

|---|---|---|

| 役割 | 一時的にデータを保存 | 長期的にデータを保存 |

| 電源OFF時 | データは消える | データは残る |

| 処理速度 | 非常に高速 | SSDは速いが、メモリほどではない |

| 主な用途 | 起動中アプリの処理、ゲーム中の一時データ | OSやゲーム本体、保存データの保管 |

メモリが少なすぎると起きる問題とは?

メモリが少なすぎと様々な問題を引き起こします。

- カクつき・動作の遅延

- ゲーム中に動作が突然重くなる、スキル発動時にラグが発生するといった現象は、メモリ不足による一時的な処理詰まりが原因のことが多いです。

- フリーズ・アプリの強制終了

- メモリに余裕がない状態で複数の処理を行うと、負荷に耐えきれずアプリやゲームが突然落ちてしまうことがあります。最悪の場合、編集中のデータが保存されておらず消えてしまうことも。

- 仮想メモリへの切り替えでさらに遅くなる

- WindowsなどのOSは、メモリが足りなくなるとストレージ(HDDやSSD)を仮想メモリとして使おうとします。ですが、メモリに比べて読み書き速度が圧倒的に遅いため、処理がさらに重くなる原因になります。

- ゲーム中にブルースクリーンが発生することも

- 長時間ゲームをプレイしていると、メモリ不足からシステムがクラッシュし、ブルースクリーン(強制再起動)になることもあります。これはPCにとってもストレスが大きく、繰り返すとハードウェアの寿命を縮めるリスクにもなります。

ゲーミングPCで使われるメモリの動向と選び方

2025年のメモリの動向としては以下の通りです。

| デスクトップPC(BTO) | ゲーミングノートパソコン | |

|---|---|---|

| メモリの種類 | DDR4 or DDR5 | LPDDR5 or DDR5 |

| メモリ容量 | 16GB / 32GB | 16GB / 32GB |

- ゲーミングデスクトップPC(BTO)

- メモリの種類はDDR5が主流で、一部のBTOパソコンにDDR4のメモリが搭載されていることがあります。

メモリは16GB以上で20万円以上のBTOパソコンとなると32GBを搭載されていることが多いです。

(20万円以下でもカスタマイズ可能なことが多い)

- メモリの種類はDDR5が主流で、一部のBTOパソコンにDDR4のメモリが搭載されていることがあります。

- ゲーミングノートパソコン

- メモリの種類はDDR5が主流で、低価格帯の一部のゲーミングパソコンにはLPDDR5が搭載されていることがありました。

通常のノートパソコンだと8GBなどありましたが、ゲーミングノートパソコンは16GB以上のメモリであることが多い印象。

- メモリの種類はDDR5が主流で、低価格帯の一部のゲーミングパソコンにはLPDDR5が搭載されていることがありました。

DDR4とDDR5とLPDDR5の違い

デスクトップパソコンもノートパソコンも現在主流の規格は「DDR5」です。

- ノートパソコン

- 省電力、省スペースで済む、LPDDR5というメモリが使われることがありますが、

LPDDR5は一般用途で使われることが多く、ゲーミングノートパソコンにはDDR5が搭載していることが多いです。

- 省電力、省スペースで済む、LPDDR5というメモリが使われることがありますが、

- デスクトップPC(BTO)

- DDR5の一世代前のDDR4が搭載される製品も少ないながら存在します。

- 自作パソコンでもDDR5が主流になってきていますが、性能が上がる分、マザーボードもメモリも値段があがり、1~2万円くらいは差が出てくるので、安価に抑えるためにDDR4のマザーボードを選択される方もいます。

- 後悔しないゲーミングPCを組むなら少し高くても最新の規格に沿った形で組んだり購入したりした方が良いので、筆者的にはDDR5のマザーボードやメモリを推奨します。

DDR4でマザーボードとメモリを組んだ場合

合わせるためにメモリはCrucial社のメモリで、マザーボードはASUSのWIFI付きマザーボードに合わせて比較します。

以下に示すように約15000円程度で済みます。(性能が低め)

DDR5でマザーボードとメモリを組んだ場合

以下に示すように約30000円程度します。(性能が高い)

上記より、約3万程度します。(性能が高い)

| DDR4 | DDR5 | |

|---|---|---|

| クロック周波数 | 3.2MHz | 5.6MHz |

| メモリ | ¥8155 | ¥11880 |

| マザーボード | ¥6040 | ¥17150 |

| 合計 | ¥14195(約15000円) | ¥29030(約30000円) |

DDR4とDDR5で性能差はクロック換算で1.75倍に対し、値段が約2倍になります。

このことからも、安く済ませようとDDR4を選ぶ人もいるわけです。

ゲームに必要なメモリ容量とは?8GB・16GB・32GBの違いと影響を解説

それではメモリのクロックの速さや容量で、ゲームに対して、何が変わるのかを見ていきます。

8GB・16GB・32GBの違いとは?ゲームに最適なメモリ容量を解説

メモリの容量は、パソコンにおける「作業机の広さ」と考えるとイメージしやすいでしょう。机が広ければ広いほど、一度に多くの資料や道具(=ソフトやデータ)を広げて作業できるのと同じように、メモリが多ければ多いほど、複数の処理をスムーズに同時進行できます。

そのため、動画編集や3Dモデリング、ゲーム配信、録画など、大容量のデータを扱ったり、複数のソフトを同時に立ち上げたりする作業には、できるだけ大きな「作業机(=メモリ容量)」が必要です。

一方で、「オンラインゲームしかやらない」「他のソフトはほとんど起動しない」といったライトな使い方であれば、そこまで大容量のメモリは必要ありません。

筆者の感覚としては、以下のように使い分けるとよいでしょう:

| 容量 | 特徴 |

|---|---|

| 8GB | 軽量なゲームやネット閲覧、動画視聴など、日常的な用途には十分。 ただし、複数のアプリを同時に使うにはやや厳しい。 |

| 16GB | 現在のスタンダード。 多くのPCゲームが快適に動作し、ブラウザや配信ソフトなどと併用しても問題ない。 |

| 32GB | 配信や録画を行う、MODを多用するなど、ヘビーな使い方をするユーザー向け。 プロ用途にも適している。 |

ゲームだけでなく、将来的に動画編集や配信、クリエイティブな作業にも挑戦したいと考えている場合は、余裕をもって16GB〜32GBを選んでおくと安心です。

メモリのクロック速度がゲームに与える影響とは?DDR4とDDR5の違いも解説

メモリの「クロック」とは、1秒間に何回データを転送できるかを示す数値です。

たとえば、DDR4-3200なら1秒間に約3200回、DDR5-5600なら約5600回のデータ転送が可能です。

クロックが高いほど、理論上はデータのやり取りが高速になり、より多くの処理を素早くこなせるようになります。

| メモリ規格 | クロック | 1秒間のデータ転送回数 |

|---|---|---|

| DDR4-3200 | 3200MHz | 約3,200回 |

| DDR5-5600 | 5600MHz | 約5,600回 |

この表だけを見ると、「クロックが高い=ゲームも劇的に速くなる」と思ってしまいがちですが、実際にはそうではありません。

なぜなら、ゲームのパフォーマンス、特にフレームレート(fps)に大きく影響を与えているのはCPUとGPUであり、メモリはあくまでも補助的な役割だからです。

メモリは、処理に必要なデータを一時的に保管する「作業台」のような存在です。

いくら作業台(=メモリ)が広くても、作業を行う人(=CPUやGPU)が遅ければ、全体のスピードは大きくは変わりません。

実際に、同じPC構成でDDR4とDDR5のメモリを使い分けてベンチマークを取った場合、ゲームによっては多少の差が出ることもありますが、フレームレートの差はごくわずかです。

| ゲームタイトル | DDR4-3200 | DDR5-5600 | 差分 |

|---|---|---|---|

| Counter-Strike: GO(CPU依存) | 240fps | 260fps | +約8% |

| ファイナルファンタジーⅩⅣ(中程度の影響) | 140fps | 150fps | +約7% |

| Cyberpunk 2077(GPU依存) | 82fps | 83fps | ≒誤差レベル |

このように、CPU依存の高いMMORPGやRTS系のタイトルでは、5〜10%程度のfps向上が見られるケースもありますが、GPU依存のCyberpunk 2077では誤差レベルの差しか出ないことも多いです。つまり、メモリがDDR4からDDR5に変わったとしても、「ゲームがヌルヌルになった!」と体感できるほどの変化は基本的にありません。

- グラボを使わず、CPU内蔵のGPUでゲームをプレイする場合

- 高フレームレート(144Hz以上)でのeスポーツ系タイトルをシビアにプレイする場合

- ゲームと同時に録画や配信など、複数の処理を並行する場合

このようなケースでは、DDR5や高クロックメモリの恩恵を感じられる可能性はありますが、

グラフィックボードを搭載していて、オンラインゲームだけをプレイする環境では「劇的な変化」は期待しすぎない方が良いでしょう。

結果として、メモリのクロックはゲーム性能において重要な要素のひとつではあるものの、主役ではないということを覚えておくとよいでしょう。

メモリの選び方と増設時のポイント

それでは、ゲームに大きな影響がないとは言いますが、購入時には「どれを選べばいいの?」「容量はどのくらいがよいの?」と悩む方も多いはずです。

ここでは、メモリ選びに必要なポイントを順に解説します。

① 容量の選び方:用途に応じて適切なサイズを選ぶ(対象:BTOデスクトップ/ノートPC/自作)

メモリ容量は、PCで行う作業の快適さに直結します。以下は目安です。

| 容量 | 用途例 |

|---|---|

| 8GB | ネット閲覧、動画視聴、軽めのゲームなど |

| 16GB | 現在の標準構成。多くのゲームや作業に快適 |

| 32GB | 配信、録画、動画編集、MOD導入ゲーマー向け |

| 64GB〜 | 高度な3D制作、複数の仮想環境、プロ用途 |

ゲームだけをプレイするのであれば、16GB(8GB×2枚のデュアルチャネル構成)は最低限ほしいところです。

特に、近年の3Dグラフィックを採用したMMORPGでは、推奨メモリ容量として16GB以上を挙げているタイトルが多く、8GBではカクつきや読み込み遅延が発生する可能性があります。

また、ゲームを複数起動したり、配信や録画、さらにはブラウザで複数のタブを開いたりと、他のソフトと同時に使用する場面がある場合は、32GB(16GB×2枚)以上が安心です。

録画・配信ソフトやブラウザは意外とメモリを消費するため、複数のアプリを立ち上げながら快適にプレイしたいなら、32GBへのアップグレードを強くおすすめします。

② メモリの種類:DDR4かDDR5かを確認(対象:BTOデスクトップ/ノートPC/自作)

現在主流なのは DDR5。

ただし、自作パソコンの場合、対応しているかはマザーボードとCPU次第です。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| DDR4 | 安定・価格が安い・現行PCで広く使われる |

| DDR5 | 新世代・高性能・高クロック対応・やや高価 |

自作パソコンの場合、マザーボードを決めるときに配慮する必要がありますが、

BTOパソコンやノートパソコンであれば、DDR5の方を選択しましょう。

③ クロック周波数(MHz):速度もチェック(対象:BTOデスクトップ/ノートPC/自作)

メモリには「3200MHz」や「5600MHz」など、クロックが記載されています。数値が高いほど処理が速く、帯域も広がります。

| 種類 | よくあるクロック例 |

|---|---|

| DDR4 | 2666 / 2933 / 3200 / 3600 MHz |

| DDR5 | 4800 / 5600 / 6000 / 6400 MHz |

ゲームにはあまり影響がないので、ゲームだけであれば、クロック周波数はあまり考えなくても良いが、数百、数千円しか違わないことも多いので、高いほうを選ぶ方が無難。

自作パソコンの場合はマザーボードに対応しているクロック周波数がありますので、確認してから購入が必要です。

④シングル vs デュアルチャネル:構成にも注目(対象:自作)

メモリは「1枚だけ」で使うより、「2枚セット(デュアルチャネル)」にした方がパフォーマンスが上がります。

これは2つのメモリを並列で処理ができるからです。そのため、1枚32GBだけよりも2枚32GB(16GB×2枚)の方が速度が速くなります。

| 構成 | 例 | 特徴 |

|---|---|---|

| シングル | 32GB×1枚 | 容量は同じでも帯域が狭い |

| デュアル | 16GB×2枚 | 転送速度が向上して快適 |

同じ容量なら2枚セットがおすすめ。デュアルチャネル構成はゲームやマルチタスクで差が出ます。

BTOパソコンは基本的にデュアル構成になっています。ノートパソコンはスペース的にもシングルであることが多いです。

⑤ メーカーの選び方:信頼性と保証で選ぼう(対象:自作)

信頼性の高いブランドを選ぶと、トラブルも少なく、長く使えます。以下は人気メーカーの例です。

| メーカー | 特徴 |

|---|---|

| Corsair(コルセア) | 信頼性抜群・ゲーミングモデル多数 |

| Crucial(クルーシャル) | 安価で安定・初心者にもおすすめ |

| G.Skill(ジースキル) | オーバークロック対応・LED搭載も多い |

| Kingston(キングストン) | 世界的な実績・ビジネス用途にも人気 |

メモリは壊れにくい部品でもあるため、保証期間が「永久保証」の製品も多く、価格だけでなくアフターサポートもチェックしましょう。

安価のメモリはCrucial(クルーシャル)、高性能かつ煌びやかなのはG.Skill(ジースキル)という感覚です。筆者はG.Skill(ジースキル)愛用しています。

⑥ その他チェックポイント(対象:自作)

自作パソコンを組む場合は以下のことに留意する必要があります。

- ヒートシンク付き?

- 高負荷作業やゲーミングには放熱性能のあるモデルがおすすめ。DDR5の製品で1万円を超えるモデルはほとんどがヒートシンク付きであることが多いです。(クロック周波数が増えるとその分発熱も大きくなるので。)

- RGB(光る)モデル?

- PCの見た目にこだわるならアリ。LED制御ソフトで発光パターン変更可能なモデルもあります。

(筆者は全く光らないものをよく使います。ずっとつけっぱで夜まぶしいですし・・・・)

- PCの見た目にこだわるならアリ。LED制御ソフトで発光パターン変更可能なモデルもあります。

- ノートパソコン用?デスクトップ用?

- 増設する場合はデスクトップに増設することが多いと思いますが、間違えてノートパソコン版を買わないように注意しよう

まとめ|ゲームも作業も快適に!後悔しないメモリ選びを

メモリは、PCのパフォーマンスを支える「作業机」のような存在です。容量が不足すればカクつきやフリーズの原因になり、性能に対する過信や誤解があると、思うような効果が得られないこともあります。

本記事では、メモリの基本的な役割やストレージとの違い、容量・規格(DDR4・DDR5)・クロック周波数・構成(シングル/デュアル)・メーカーの選び方まで詳しく解説しました。

とくに、ゲーミングPCを快適に使いたい方は以下のポイントを押さえておくと安心です:

- 容量は16GB〜32GBが目安:ライトゲーマーは16GB、配信やMODも使うなら32GBがおすすめ

- DDR5が現在の主流:BTOや自作問わず、可能であれば最新規格を選ぶと将来性が高い

- デュアルチャネル構成が理想:同じ容量でも2枚セットのほうが性能が向上

- クロック周波数は性能の一部だが、過信は禁物:fpsへの影響は限定的

- 信頼できるメーカーを選ぶことが重要:Corsair、Crucial、G.Skill、Kingstonなどがおすすめ

また、見た目や冷却性能を気にする場合はヒートシンク付きやRGB対応モデルも検討しましょう。

ノートPCとデスクトップ用のメモリは形状が異なるため、購入前に必ず対応規格を確認してください。

メモリは一度選べば長く使えるパーツだからこそ、予算・用途・拡張性をよく考えたうえで、自分に合った一枚(もしくは二枚)を選ぶことが、後悔しないゲーミングPCライフへの第一歩です。

ぜひこの記事を参考に、あなたにぴったりのメモリを選んでみてください!

それではよき、MMOライフを!